Ulrich Eisenfeld

geb. 1939 in Falkenstein/Vogtland.

Der Lebenslauf Ulrich Eisenfelds wie sein künstlerisches Werk sind von den politischen Verhältnissen im Deutschland der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in besonderer Weise geprägt.

Nach einer Bergmannslehre und Arbeit als Hauer im Steinkohlenbergbau in Zwickau studierte Eisenfeld von 1960 bis 1965 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Malerei. Seit 1965 freischaffend tätig, hatte Eisenfeld in den Jahren der stalinistischen Kulturdoktrin sowohl beruflich als auch privat vielfältige Demütigungen seitens staatlicher Stellen ertragen müssen, die 1981 zur Aussiedlung nach Berlin-West führten. Seiner konzentrierten, stetigen künstlerischen Entwicklung tat dies jedoch keinen Abbruch.

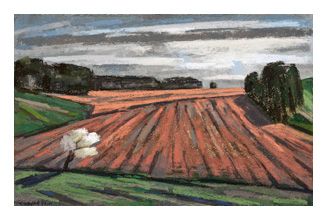

Das Frühwerk Eisenfelds ist vor allem in der Graphik geprägt von Themen privater Alltäglichkeit; neben Stillleben und intimen Figurenbildern nehmen Landschaften schon bald einen großen Raum in seinem Schaffen ein. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt den Höhenzügen des Vorerzgebirges, besonders denen der Wilischlandschaft, wo er von 1971 bis 1981 und wieder seit 1990 ein Atelier in Kreischa/Quohren besitzt. Im Wechsel des Lichtes und der Jahreszeiten verfolgt er diese Gegend mit großer innerer Intensität, die in seinen Pastellen und Ölbildern ihren Ausdruck findet.

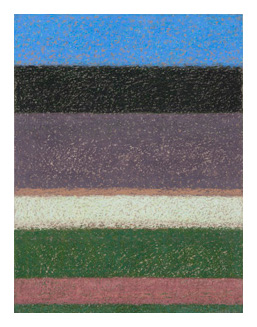

Von 1985 bis 2001 hatte Eisenfeld im mittelschwedischen Dalarna, in Furudals Bruk, ein Atelier, wo er eine ernste, tief ruhige und weite Landschaft erlebte. Viele Male führten ihn von dort aus Reisen in das noch ferne Lappland, das sein malerisches Naturell in besonderer Weise anregte. Die Lichterfahrung des Nordens findet seitdem verstärkt Ausdruck in seinen Bildern. Mit seinen von der Horizontale dominierten kargen und zugleich poetischen Landschaftsdarstellungen, die ein universelles Landschaftserlebnis nachempfindbar werden lässt, setzt Eisenfeld eine wichtige Traditionslinie Dresdner Landschaftsmalerei in sehr eigenständiger Weise fort.

In vielen Ausstellungen in Deutschland, Spanien, Schweden, Polen, Belgien, Schweiz und Österreich waren bisher seine Bilder zu sehen. Bilder befinden sich im Besitz öffentlicher und privater Sammlungen.

Dr. Uta Neidhardt

Ausstellung in Falkenstein (22.04. - 08.07.2016)

Ein Künstler aus Falkenstein/Vogtland

„Ulrich Eisenfeld ist allmählich zu einem der gewichtigen Intimisten herangewachsen. Intimismus meint die ideologieferne, auf neue Vergewisserung an der Wahrheit der fünf Sinne konzentrierte romantisch gegenständliche Kunst, die im DDR-östlichen Deutschland gegen die Doktrinen des „sozialistischen Realismus“ seit den sechziger Jahren entwickelt wurde.

Er kam aus dem Zwickauer Steinkohlenschacht ans Licht, erst mit einundzwanzig Jahren zum Studium, mitten hinein in die brutalen Pressionen der Ulbricht-Ära. Aber er ließ sich nicht auf das ideologiekritische Feld äußerlicher Opposition zur inneren Erleichterung locken.

Gestimmtheiten wurden sein Ausdrucksmittel. Anfangs hüllen opake Farbreliefs kleinteilige Landschaft unter hochgelegten Horizonten ein. Wenig Himmel bleibt darüber, der Atem stockt. Mit seiner Verdrängung aus Dresden öffnen sich ihm die Himmel in West-Berlin, im westlichen Harz, im schwedischen Dalarna zu weiten Blicken. Nun lagern sich die Horizonte selbst unter den von Eiszeitgletschern gerundeten alten Gebirgen. Die Horizontale wird zu Eisenfelds hauptsächlichem Kompositionselement, betont durch sparsame Rundformen und nachdrücklichen Diagonalen.

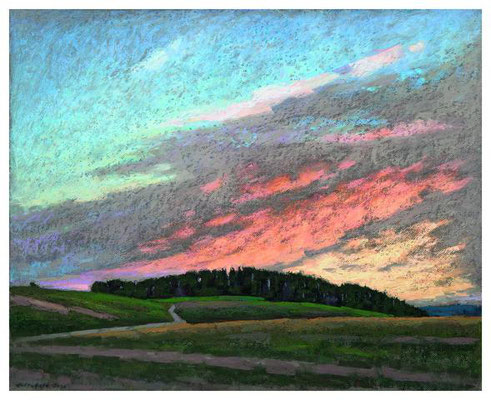

Statt der Ölmalerei drängt das puderleichte atmende Pastell vor, vielerlei Kreiden ineinander verrieben zu kostbarem Schimmer. Überstrahlte Dunkelheiten erzeugen sonore Klänge. Das kältere Licht des Nordens weht uns kühlend an. Farbe erringt gelassene Vergeisterung. Der Gang der Tageswechsel und der Jahreszeiten arbeitet sichtlich an den Landschaften und erläßt ihr geschichtliches Schicksal erkennen. Das ist nicht ohne Tragik der Vergänglichkeit, vom Licht enthüllte Düsterkeit. Am Naturerleben relativiert und heilt Eisenfeld seine erlittenen Verletzungen aus Dresdner Tagen. Seit der deutschen Einheit zieht es ihn wieder zum Wilisch, in die Gegend von Kreischa, zur Begleichung einer nicht eingelösten Schuld, auch der Landschaft am Osterzgebirgsrand besser gerecht zu werden als aus der Verdrossenheit damals.

Unbekümmert um Tagesmoden wählte er seine Vorbilder zwischen Leistikow und Munch. Den im Abendlicht aufglühenden Kiefern an märkischen Seen wie den kühlblauen Himmeln über Lappland oder Mittelschweden lauscht er eine Expressivität der Farben ab, die Rapsfeldern oder herbstlich geröteten Rentierflechten ohne Übertreibung abzugewinnen sind. Die tropisch überhitzten Komplementärfarben, die Brücke-Maler in Dangast oder Nidden über die Natur verströmten, nimmt Eisenfeld in die Zucht der geistigen Zwiesprache mit dem Erlebnis. Naheliegend, daß er sich in figürlichen Kompositionen lieber auf „Blaue Reiter“ beruft.

Aber das Erbe der klassischen Moderne bleibt wohlgehütet und wird nicht durch eitle „Selbstverwirklichung“ als Möchtegerntrendsetter in Frage gestellt. Darin enthüllt sich eine Hoffnung Franz Marcs. Neue Traditionen bilden sich. Und kein allzu naher Jugendstil verstört Eisenfeld – wie einst die Freunde um Marc – zu vordergründiger Dekorativität. Unterschwellig brodelt eher die tragisch ernste Lebenssicht Rouaults unter Eisenfelds letzten oberen Farbenstäuben. Nur fehlt im der Zug zum Einklagen einer nicht vollendeten Schöpfung.

Eisenfelds Kunst lebt aus dem Einklang mit dem Stirb und Werde. Seine hohen Himmel mit den diagonal darüberziehenden oder sturmgejagten Wolken raunen heimlich in Zwiesprache mit den Himmeln Caspar David Friedrichs und Blechens und Turners. Vor seinen Bildern wagen auch wir den Dialog mit der Natur und dem Menschen neben uns.“

Prof. Dr. Diether Schmidt †

"Eine Intime Sprache / Skizzen und Zeichnungen" (Auszüge aus dem Buch 2022 / 3.Auflage / 20 Exemplare / Texte U.Eisenfeld und H.-G.Goldbeck-Löwe)

Wenn ein Maler zeichnet, gestattet er uns einen Blick in sein künstlerisches Innenleben. Er lässt uns wissen, wie er sieht, denkt und fühlt. Denn in der Natur gibt es keine Linien, Striche, Punkte, Schraffierungen und Schattierungen. Deshalb setzt zeichnen ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen voraus. Die Umrisse der Gegenstände ähneln zwar abgrenzenden Linien, in Wirklichkeit existieren sie aber gar, nicht, sondern müssen erahnt, gedacht, erst geschaffen werden, Aquarelle, Pastelle oder Ölbilder, aber auch alle anderen künstlerischen Ausdrucksformen vermitteln dem Betrachter vollständige Bilder. Nicht so die Skizze. Sie ist so etwas wie „das Aufblitzen eines Gedankens", wie Kgrel Teissig im Vorwort zu seinem Werk „Die Technik der Zeichnung formuliert. In ihrer Unmittelbarkeit spiegelt sie künstlerische Prozesse, die im gereiften Werk überlagert werden. „Daher ist ihr jene impulsive, anziehende Ausdrucksfähigkeit eigen, die sich weder um die äußere Form der Arbeit noch um eine Stilfindung zu kümmern scheint", schreibt Teissig. Skizzen und Zeichnungen öffnen Türen zur bildenden Kunst. Gefragt sind Phantasie und die Fähigkeit, zu beobachten - mit den Augen des Künstlers zu sehen. Natürlich ist die Zeichnung auch eine eigenständige Kunstgattung. Verwandte Zweige wie die Illustration, die Karikatur oder das Plakat sind ohne zeichnerisches Talent undenkbar. Und selbst die Titanen unter der Malern von Michelangelo bis Picasso kehrten immer wieder über die Zeichnung zu ihren Ursprüngen zurück. Wie kann man also den Maler Ulrich Eisenfeld besser kennen und vor allem verstehen lernen als über seine Zeichnungen? Alle seine Werke basieren aufgezeichneten Entwürfen. Der Skizzenblock ist sein täglicher Begleiter. Es ist naheliegend, sich mit diesem Teil seines Werkes einmal näher zu beschäftigen. Schnell wird.dabei deutlich, wie sehr er sich der klassischen Moderne verbunden fühlt, wie vor allem seine Landschaften eben nicht Abbildungen sind, sondern aus einem inneren Abstraktionsprozess heraus entstehen. Gerade die Skizzen, und Zeichnungen zeigen seine Eigenständigkeit, seinen individuellen künstlerischen Weg, den er sich in seinen DDR-Zeiten nicht „von oben" diktieren und im modernistischen westlichen Kulturbetrieb nicht oktroyieren ließ. Sie verweisen auf eine - wie Ulrich Eisenfeld es nennt - „intime Sprache ohne Worte". Dabei wollen wir es belassen. Hans Günter Goldbeck-Löwe

Quelle: Mit Genehmigung des Künstlers (4-2024)

Laudatio von Dr.sc.phil. Ingrid Koch zur AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

falkart e.V. _ Galerie im Falkensteiner Schloss - Falkenstein

ULRICH EISENFELD

„Stationen aus 60 Jahren künstlerischer Arbeit“

Dresden, 23. März 2025

Meine Damen und Herren,

liebe Freunde,

liebe Mitglieder des falkart e.V.,

liebe Karin, lieber Uli,

60 Jahre künstlerisches Schaffen – da kann man eigentlich vor Ehrfurcht nur auf die Knie gehen, steht doch dahinter eine enorme geistig-ästhetische Leistung. Die wiegt umso schwerer, wenn das Leben des Künstlers – da ist Ulrich Eisenfeld keine Ausnahme – von existenziellen Einschnitten gekennzeichnet war. Umso bemerkenswerter ist es, dass dem Werk des Malers, Grafikers und Zeichners auf den ersten Blick davon nichts anzumerken ist. Dem Betrachter bietet sich ein Bild ungebrochener Kontinuität. Schaut man etwas intensiver auf das Werk, so entdeckt man aber durchaus Aspekte, die mal mehr, mal weniger hervortreten, Bezüge zu Lebensetappen spiegeln. Gerade auch dafür bietet diese Ausstellung, die einen großen zeitlichen Bogen schlägt, eine Reihe Anknüpfungspunkte. Ulrich Eisenfeld lässt uns teilhaben an einem Spektrum von Arbeiten, die Mensch und Landschaft sowie der Schöpfung gewidmet sind, wobei der Landschaft, die dem Menschen Lebensraum ist und in der sich wie im Menschen die Schöpfung realisiert, in der Kunst Ulrich Eisenfelds seit Jahrzehnten ein besonderer Platz zukommt.

Meine Damen und Herren,

im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Ausstellung hier in Falkenstein, der Geburtsstadt des Künstlers, und nach meinem letzten Atelierbesuch ist mir stärker als bei früheren Anlässen dieser Art bewusst geworden, dass die Herkunft aus dem Vogtland wohl ein größeres Gewicht für den Weg als Künstler hatte, als man es bei einem Menschen, der über Jahrzehnte in anderen Gefilden unterwegs war - zunächst im Dresdner Raum, dann in Westberlin, im Westharz, in Schweden und schließlich wieder im Dresdner Raum – vermutet. Die Bedeutung von Landschaftsräumen für sein Schaffen, ja, ich würde sagen, seine Existenz, muss mit etwas zusammenhängen, was ich „Erdung“ nennen würde. Und der Ausgangspunkt dafür scheint mir schon in der vogtländischen Kindheit und Jugend angelegt. Verstärkung fand diese Verbundenheit auf ihre Weise durch Lehre und Arbeit im Zwickauer Martin-Hoop- Schacht.

Als ich bei meinem jüngsten Atelierbesuch die Fotos aus dieser Zeit von unter Tage sah, da kam mir der Gedanke, dass Menschen, die so unmittelbar der Erde, ihren Schätzen, zuleibe rücken, wohl eine andere Beziehung dazu haben als unsereiner. Abgesehen davon, dass dies eine schwere körperliche Arbeit war – tief eingeprägt haben sich die Aufnahmen von schweißgebadeten Bergleuten, die mittels Presslufthammer den Vortrieb meisterten -, blieb dort tief unten aber auch die Frage nach der Existenz, dem Leben, stets präsent. Und nicht immer blieb es nur bei der Gefahr. Ich denke nur an das große Unglück im Karl-Marx-Schacht in Zwickau 1956 mit mehr als 100 Toten. Ulrich Eisenfelds Bergbau-Erfahrungen dürften prägend für sein Leben, sein Denken, seine Persönlichkeit gewesen sein – auch in der Hinsicht, dass wer solche Arbeit getan hat, nicht alles mit sich machen lässt. Und auch: dass man Ehrfurcht vor Mutter Erde haben sollte, nicht alles bis ins Letzte kalkulierbar ist.

Dass in Ulrich Eisenfelds Brust noch eine andere „Seele“ als die des Bergmanns schlummerte, hatte sich schon in der Kindheit gezeigt: sein Zeichentalent (Die Talente waren in der Eisenfeldschen Familie durchaus vielfältig, denkt man an seine Schwester Brigitte Eisenfeld, die Sängerin). Sein Glück war, dass er Eltern hatte, die das registrierten. Seine Mutter bezahlte ihm – in den Falkensteiner Kunstblättern ist das nachzulesen – über mehrere Jahre eine wöchentliche Zeichenstunde beim Falkensteiner Maler Johannes Wagner. Und wenn Ulrich Eisenfeld auch zunächst noch Zwischenstation an der ABF Freiberg machte, von 1960 - 1965 studierte er schließlich an der HfBK Dresden.

Liebe Freunde,

dass diese Jahre des Studiums in einer politisch aufgeheizten Zeit lagen, ist bekannt. 1961 wurde die Mauer gebaut. Und auch an den Kunsthochschulen spiegelte sich das damit verbundene politische Klima. Wie schon in den 1950er Jahren ging es seitens der politisch Verantwortlichen oft schnell, Künstlerisches als bürgerlich oder ideologisch feindlich zu verdammen und zugleich, Kunst im Sinne von Agitation politisch instrumentalisieren zu wollen, was ihrem Wesen widerspricht (das heißt nicht, das Kunst nicht auch politisch sein kann). Künstler wie Ulrich Eisenfeld waren zu oberflächlicher Agitation nicht bereit, lehnten solche Aufträge ab und suchten Orientierung im Schaffen älterer, ihre Unabhängigkeit behauptender Künstler.

Sieht man frühe Arbeiten - eine große Rolle spielten Grafik, besonders Steindruck, und Zeichnungen, man trifft aber auch auf Ölbilder -, so ist die Inspiration durch die Klassische Moderne, einschließlich deren offiziell nicht wohl gelittener, noch lebender Dresdner Vertreter wie Hermann Glöckner - nicht zu übersehen. Besonders deutlich sichtbar bei Eisenfeld ist die Formenreduktion, einschließlich einer reduzierten Figürlichkeit. Sehr bekannte Arbeiten aus dieser Zeit sind der farbige Steindruck „Stilleben mit schwarzer Kugel“ von 1974 und der schwarz-weiß Steindruck „Junge mit Katze“ von 1978. Fast einem Wunder gleich kam der Umstand, dass beide Arbeiten großformatig in den Katalog der ….. Bezirkskunstausstellung Eingang fanden. Ebenso entstehen flächige Landschaften im Farbsteindruck, die bald Ergänzung in frühen Farbflächenbildern finden.

Das Ende der 1960er Jahre bzw. die frühen 1970er gingen im Künstlerleben Ulrich Eisenfelds einher mit der Entdeckung einer Landschaft – den Höhen um Kreischa bei Dresden, wo er sich zwischen 1971 und 1981 schließlich ein Atelier einrichtete. Dieses etwas raue Vorerzgebirge - unweit, in Börnchen, lebte bis 1976 Curt Querner, ein anderer geradliniger Kopf unter den Dresdner Künstlern der Vätergeneration - sollte für Eisenfeld besondere Bedeutung erlangen. Einerseits hatte er hier wohl „genug Luft zu atmen“, nachdem die Hoffnungen, die sich 1968 mit der Demokratiebewegung in der CSSR verbunden hatten, gescheitert waren. Zugleich empfing er in diesem Umfeld, aus der Landschaft, neue Inspirationen. Nicht zuletzt entdeckte er die Pastellkreide für sich, die er über die Jahre zum einen eher skizzenhaft einsetzte, auf getöntem Papier, oft als Vorarbeit für Gemälde, zum anderen wie die Ölfarbe malerisch handhabte, um beeindruckende, dem Ölgemälde gleichwertige Landschaften zu schaffen, für die er wohl seit den späten 1980ern, vor allem aber den 1990er Jahren bekannt ist. Diese Pastelle sind eine Art Alleinstellungsmerkmal des Malers Ulrich Eisenfeld. Angesichts der von ihm realisierten Weise des Pastells erinnert man sich, dass diese Kunstform einst im Rokoko eine große Blüte erlebte, besonders für in der Porträtmalerei (Ausstellung in Dresden). Eines der bekanntesten Werke dieser Art ist das „Schokoladenmädchen“ von Liotard aus der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister.

Meine Damen und Herren,

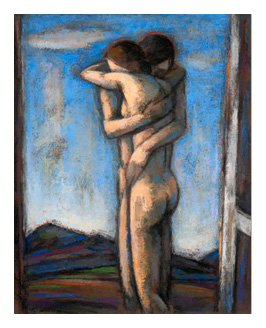

zurück zu Ulrich Eisenfeld: Besonders in den späten 1970ern und über die 1980er Jahre tritt die Frage nach dem Menschen und die Selbstbefragung stärker in den Vordergrund: Vor allem Einzelfiguren und Paare werden zum Gegenstand von berührenden Zeichnungen und Pastellen. Das ist kein Zufall, handelt es sich doch um die Zeit vor und nach der Ausreise aus der DDR nach Westberlin im Jahr 1981. Die Verhältnisse waren für den Künstler zunehmend nur noch schwer erträglich geworden. Es gab ein Ausstellungsverbot fürs Leonhardi-Museum, andernorts flogen Bilder aus Ausstellungen und 1979 ereilte ihn ein Verbot, in die CSSR zu reisen, was schließlich „das Fass zum Überlaufen brachte“. Gleichwohl war der Beginn im Westen für die Familie keineswegs leicht. Wie fühlt man sich als Künstler, wenn einem bei einer Ausstellung gesagt wird: „So können Sie hier nicht mehr malen“. Schließlich stand ja auch die Frage, dass es mehr denn je um den Verkauf von Bildern ging, um damit zumindest einen Teil der Existenz zu sichern. Gleichwohl hat Ulrich Eisenfeld das ihm Eigene weiter geführt, wie wir auch hier sehen können.

Er hatte wohl trotz allem auch ein wenig das „Glück des Tüchtigen“. Für einige Jahre (1983 – 1986) konnte er ein Atelier in Goslar, im Westharz beziehen. Einige lineare Pastellzeichnungen, die mit wenigen Strichen eine Landschaft einfangen, erzählen davon.

Große Bedeutung für sein Schaffen kam der Zeit zu, die er zwischen 1985 und 2001 im Atelier in Mittelschweden, in Furudals Bruk, verbringen konnte, von wo er auch oft nach Lappland aufbrach. Die gewaltige Natur dort hat ihn in einer zuvor wohl noch nicht gekannten Weise berührt, ja zunächst überwältigt. Nicht zuletzt gilt das für das Licht, dessen Erfahrung wohl auch eine spirituelle Seite zukommt. In Ulrich Eisenfelds Denken hat dieses Licht wohl durchaus die Vorstellung verstärkt, dass da etwas in der Welt ist, was größer ist als der Mensch und das Menschengemachte. Man kann es auch Göttliches nennen. Wie schon Künstler vor ihm hat Eisenfeld eine adäquate bildnerische Umsetzung dafür gesucht. Auf dieser Ebene ist der Künstler dem großen Romantiker Friedrich nahe, dessen vom Wesen her konstruierte Landschaften letztlich auch das Göttliche in der Natur meinten – die Schöpfung.

Ulrich Eisenfeld hat in der Folge eine Werkgruppe von Pastellen unter dem Titel „Schöpfung“ geschaffen. Gezeichnete Lichtdurchbrüche, Formdurchdringungen und – entfaltungen schienen ihm geeignet, jene kosmische Kraft auszudrücken, die ursächlich ist für das Entstehen der unbelebten wie belebten Natur, den Menschen eingeschlossen. Gleichwohl strahlen auch viele andere seiner Werke eine spirituelle Energie aus - etwa seine Landschaften mit den hohen Himmeln, teils mit Lichtdurchbrüchen oder dramatischen Wolken, oder auch die von Sonne oder Abendlicht bestrahlten Seenlandschaften, deren Spiegelungen und dunklen Waldränder voller Geheimnis erscheinen. Voller Geheimnis sind auch die nördlichen Landschaften mit wabernden Nebeln, die von schwacher Sonne in rosa Licht getaucht sind.

Liebe Freunde,

nach 1989 wurde bei dem Künstler aber auch das Bedürfnis stärker, zu den „Quellen“ zurückzukehren. Dauerhaft wieder eingerichtet hat er sich ab 2005, also vor 20 Jahren. Seitdem hat Ulrich Eisenfeld erneut ein Atelier in Kreischa und ist – sieht man die seitdem entstandenen Landschaften – wieder angekommen im Dresdner Raum, reicher geworden um viele Erfahrungen. Sein Schaffen spricht von einem erfüllten Malerleben, das künstlerisch immer selbstbestimmt blieb. Dafür haben er und seine Familie Brüche in Kauf genommen. Die individuelle Stärke dafür ist gegründet auf Lebenserfahrungen und spirituelle Tiefe im Denken, unabhängig von Moden und Vereinnahmungsansprüchen.

Die Ausstellung zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Werk des Künstlers in seiner Breite – Zeichnung, Grafik, Pastell, Ölmalerei. Zu sehen sind Arbeiten reduzierter Gegenständlichkeit und Figuration, realistische Landschaften wie abstrakte Flächengebilde, die in der Landschaft um den Wilisch in Form und Farbe ihren Grund haben, mit Augen und Pastell aus ihr gefiltert sind. In Ulrich Eisenfelds Werk fließen so ohne jede Verabsolutierung und Konkurrenz unterschiedliche Formfindungen zusammen, die für den Betrachter ein – wie ich finde - lesbares Ganzes bilden.